الجدلية التّاريخية في القرآن الكريم – عبد الله عيسى لحيلح

جمال الدين بومحمد

بسم الله الرحمن الرحيم

صحيحٌ أننا لا نرى فيروس كورونا ! لكننا نرى أنفسنا ونرى العالم

أجمع من خلاله، ذلك أنّه قد أبان عن ضعفنا وقلة حيلتنا، وكشف تهافت

ما يُرفعُ لنا من شعارات كالإنسانية وحقوق الإنسان والمصير المشترك.

وتفاوُتنا كأمم وشعوب في الاستجابة لهذا التحدي يجعلنا ندرك

التفاوت بيننا، ويجعل كل أمة ترى نفسها وتُقيّمُها على مرآة الآخر لتُدركَ

إحداثيات موضعها في المنحنى البياني للحضارة، وهذا التباين الذي نلحظه

في الإمكانيات المادية والعلمية يعكس تفاضل الأمم في استشراف المستقبل

والاستعداد له، وذلك أنّ هذا المستقبل لن يكون إلاّ نتاجاً لأفعال الحاضر،

الذي هو بدوره حصادٌ وتراكمٌ لأحداثٍ مضت ولأحاديث نُسجت حولها،

وما التاريخ الإنساني إلاّ نهرٌ متّصلُ السّير قبلنا وفي زماننا وبعده، وبالتالي

فهو يَشمل الماضي بوقائعه ويتجلى في الحاضر كحكمة وكمنهج عمل،

لينسحب إلى المستقبل رؤيةً وموعظةً وهداية.. ولا شك هنا أنّ من

يستوعب فلسفة التاريخ سيتمكن من فلسفة الحياة .

من هنا وبحكم انتمائنا لأمة القرآن الذي يُخبرنا أن التاريخ يسير وفق

سنن الله السرمدية : { فهََلْ ينَظْرُُونَ إلَِّ سُنتََّ ا لْوََّليِنَ فلَنَْ تجَِدَ لسُِنتَِّ اللهَِّ

تَبْدِيلً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلً} [فاطر 43 ]، كانت أطروحة الأستاذ

الدكتور عبد الله عيسى لحيلح محاولةً لإيجاد نسق سنني في القرآن

الكريم يسير في جدلية مضبوطة توجه الحركة الإنسانية صوب أهداف

ومآلات حُقنت بها البدايات والمقدمات، وهذا في سبيل إرساء معالمٍ

لنظرية تغنينا عن استجداء النظريات من هنا وهناك، تلك النظريات

التي جعلتنا نتحرّجُ من تعريف ذاتنا كأُمّة، ولا نتحرّجُ من إعلان انتمائنا

وولائنا لمقولات وضعها لنا الآخر إذ سمّنا العالم الثالث ! وجعلنا نقرأ

تاريخنا في حدود سايس بيكو، وأحيانا لا تمهلنا هذه النظريات فرصةً

للنظر، إذ تخبرنا أننا أمام نهاية التاريخ !

وسنحاول في هذا المقال (الذي سيكون في جزأين) أن نضع أيدينا على

بعض معالم هذه الجدلية التاريخية، وأن نسلّط الضوء على بعض صفحات

الأطروحة، وأملنا أن يكون هذا محفزا للبعض للاطّلاع على هذه الإضافة

الجزائرية النوعية للفكر الإسلامي، وبالله التوفيق.

مدخل

يقول ابن خلدون: « … أما بعد فإن فن التاريخ من الفنون التي تتداولها الأمم والأجيال وتشد إليها الركائب والرحال، وتسمو إلى معرفته السوقة والأغفال، وتتنافس فيه الملوك والأقيال ويتساوى في فهمه العلماء والجهال، فهو في ظاهره لا يزيد عن إخبار عن الأيام والدول، والسوابق من القرون الأول، تنمو فيها الأقوال، وتضرب فيها الأمثال وتطرف بها الأندية إذا غصّها الاحتفال، وتؤدي إلينا شأن الخليقة كيف تقلبت بها الأحوال، واتسع للدول فيها النطاق والمجال، وعمروا الأرض حتى نادى بهم الارتحال وحان منهم الزوال. وفي باطنه نظر وتحقيق، وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق وجدير بأن يعد في علومها حقيق… »

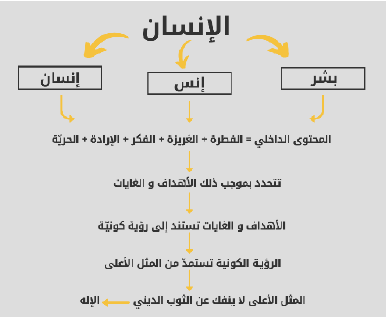

في هذا النص يقسّم ابن خلدون –بعد أن أعمل العقل في الخبر– التاريخ إلى ظاهرٍ جليّ، وباطنٍ يُدرك بتقليب النظر في سيرة من سبق، ولهذا كانت رسالة الأنبياء تدعو الناس لدراسة التاريخ والاعتبار به، يقول الله تعالى : {قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الَْأرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ} [آل عمران 137]. وهو الهمّ الذي حمله المبعوث بهذا الدين عليه الصلاة والسلام حين أجاب أصحابه أن قد شيبتني هودٌ وأخواتها، وليس في سورة « هود » سوى الحديث عن مصارع ستِّ حضارات وهلاك ستِّ مجتمعات إنسانية انحرفت عن سنن التاريخ، وبهذا أخرج القرآن الكريم التاريخ من دائرة الحكايا والأسمار إلى دائرة الموعظة والاعتبار، ولعلّ خير ما يمثل هذه الثورة المفهومية وهذا النزوع للتفكير بطريقة تاريخية، وصية الإمام علي رضي الله عنه لابنه الحسن: « أي بني… إني وإن لم أكن عمّرت عُمُر من كان قبلي فقد نظرت في أعمالهم، وفكرت في أخبارهم حتى غدوتُ كأحدهم، بل كأني بما انتهى إليّ من أمورهم، قد عمّرت مع أولهم إلى آخرهم، فعرفت صفو ذلك من كدره، ونفعه من ضرره ». والقرآن بتأكيده على انتفاء العفوية والعبثية عن حركة التاريخ؛ {أَفَحَسِبْتُمْ أَنََّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَ تُرْجَعُونَ} [المؤمنون 115] يؤكد أنّ للكون غاية، و أن للتاريخ وجهة، وقد أشار إدوارد كار – بعد ما أثبت الأصول الدينية لوجهة النظر الغائية في التاريخ – أن علمانييّ عصر التنوير الذين كانوا مؤسسي علم التاريخ الحديث قد احتفظوا بفكرة الغائية اليهودية والمسيحية إلا أنهم علمنوا الهدف، فأصبح التاريخ عبارة عن تقدم نحو هدفِ كمال وضعية الإنسان على الأرض. وفعالية الإنسان في التاريخ قد تكون ردة فعل إذا كانت ناتجة عن مشكلة حياتية قائمة يسعى إلى تجاوزها وتكون الاستجابة هنا في أقصى تقدير لها مساوية لقوة التحدي المعترض، وهذه هي الفعالية الطبيعية أو الغريزية، أما الفعالية الحضارية فهي تلك التي ترتبط بأهداف وغايات مستقبلية، يدفع نحوها تحريض روحي متسام، وعلى مستوى الأهداف والغايات يكون التحريض وتكون الفعالية، وتكون الحضارة. وذلك لأن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي له القدرة على الوعي بذاته والسير بها ضد ما تمليه الغريزة، وهنا: « ترتبط حركة التاريخ بالوعي الذي يعني إدراك حركة الإنسان الممتدة إدراكا عبريا، وبالغائية التي تعني الحضور الذهني والتصوري للمستقبل، وبذلك تكون حركة التاريخ هي حركة الإنسان، لأن باقي المخلوقات لا تتذكر الماضي ناهيك عن الاعتبار به، ولا تتصور المستقبل ناهيك عن التخطيط له ومحاولة التصرف فيه وتوجيهه، إنها بنت لحظتها، إلاّ الإنسان فإنه يتذكر ويعتبر، ويطمح ويتطلّع. » وبهذا يصير الإنسان جوهرَ حركة التاريخ.

الإنسان جوهرَ حركة التاريخ

إذا كان التاريخ قديما خاضعا للملوك، يُكتبُ في قصورهم وتحت رعايتهم، يخُطُّه المتملقون والمدّاحون، فهو اليوم خاضعٌ في مجمله لنظريات التمركز الأوروبي والأيديولوجيات التي انبثقت عنها والتي تدّعي أن تفسيرها تفسيرٌ عِلمي !

لذلك على الدّارس للتاريخ أن يتحرر من كل الشوائب التي تورثها المذاهب، و ألا يجعلها مقدمات ينطلق منها؛ ذلك أن كل فلسفة تزعم أنها تضع تصورا متكاملا عن التاريخ وعن الإنسان لا بدّ لها ابتداء أن تضع تعريفا للإنسان، و لأن تعريف الإنسان للإنسان ناقصٌ دون شك كونه يتناوله بصفة نسبية، انطلاقا من معرفة جزئية على الصعيد البيولوجي أو الأيديولوجي، وهو لا يستطيع أن يدرك ذاته أو الآخر منعزلا عن المؤثرات التي تفعل فعلتها في كينونة الإنسان، و هذا ما جعل الإنسان يقول عن الإنسان؛ ذلك المجهول !

و القرآن الكريم حين يحدثنا عن الإنسان يخبرنا عن صفاته الخام التي< تعتريه في كل حالة من حالاته قبل أن تهذبه الأديان و تصقله الأفكار؛ فالإنسان ضعيف بدنيا مقارنةً بكثير من المخلوقات، وضعيف أمام شهواته ونزواته المضطربة التي لا بدّ من أن تهذبها الشرائع؛ {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الِْانْسَانُ ضَعِيفًا} [النساء 28]، و هو إلى جانب ضعفه أناني ومصلحيّ، وهذا ما يجعله عَجولاً؛ وما عجلته إلا لأنه يتوهم أنّ له القدرة على تصوّرِ الخير أو ال شّ قبل حدوثه، فيكون بذلك ظلوماً كفّاراً للآخرين، وظلوماً جهولاً بنفسه حين يُحمّلها ما لا تستطيع ويجهدها في سبيل إشباع نزواته؛ {وَإذَِا مَسَّ الِْانسَْانَ الضُُّّر دَعَاناَ لجَِنبِْهِ أوَْ قَاعِدًا أوَْ قَائِاً فَلمََّا كشََفْناَعَنهُْ ضَُّرهُ مَرَّ كأَنَْ لمَْ يدَْعُناَ إلَِٰى ضٍُّر مَسَّهُ} [يونس 12]؛ وهو إلى هذا شديد الحب للخير وحثيث السّعي للاستزادة منه، بخيلٌ قتورٌ لا يجود به، {لَا يَسْأَمُ الِْإنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيِْر وَإِنْ مَسَّهُ الشَُّّر فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ} [فصلت 49]، وهذا اليأسُ والقنوط يجعله في هلع دائم بين الجزع والخوف، يجادل ويعترض ويخاصم؛ {خَلقََ الْانِسَْانَ مِنْ نطُفَْةٍ فإَذَِا هُوَ خَصِيمٌ مُبيِنٌ} [النحل 40 ]

إنّ ما سبق من صفات سلبية يمثل القوة التحريضية للإنسان في وضعه الخام، وهو الذي سيكون الوحيد القادر على معاكسة هذه الحتميات إن جعَل سلطة العقل فوق سطوة الغريزة، فيصير نتاجا لتفاعل هذه الصفات مع القيم والأخلاق التي ينشدها، وعلى تفاوت كل صفة في انصياعها للقيم التي تضبطها يكون تفاوت الناس في مستويات عديدة يفصلها الخطاب القرآني، فيجعل أصلها؛ « ابن آدم » {يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيٌْر ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ} [الأعراف 26]. إنه امتنان من الله عزّ وجلّ للإنسان إذ جعله الكائن الوحيد الذي يستقبح عُريه ويواري سوأته بلباسه، و يأخذ زينته، وما الدعوات التي تستهين بشأن الملبس إلاّ استدراج إلى البهيمية وانحطاط عن الإنسانية، والنداء القرآني يا بني آدم ينفي كل تمييز عرقي أو عنصري، وعليه فالذي يستمد فلسفته في الحياة من القرآن يدرك أصالة النوع الإنساني ويعتقد انطلاقا ببطلان كل الخطابات العنصرية، ودعاوي سموّ عرق عن آخر، والله تعالى هو الذي ميّز بني آدم بحسن الخلق وكمال العقل واعتدال القامة، وغرسفي فطرته الحاجة إلى الأخلاق والميل إلى مكارمها.

أما كلمة « البشر » فهي تشير إلى الإنسان حين يتصرف ككتلة بيولوجية خاضعة للحتميات متفاعلة بواسطتها مع محيطها، وتتجلى في التكاثر وأكل الطعام والموت؛ {وَمَا جَعَلْنَا لِبَشٍَر مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ} [الأنبياء 34]، فإذا تشكل عند هؤلاء البشر شعورٌ بالميل ويرد هذا المصطلح في « إنس » إلى بعضهم، وبأنهم متشابهون صاروا القرآن الكريم مقرونا بالجنّ )الذي يعني الاختفاء والتلاشي( فظهور الناس لبعضهم ووعيهم بذاتهم كأشخاص هو ما يجعل لهم قابلية العيش المشترك وتكوين مجتمع، وحينئذ سيكون الأفراد أمام تحدي التعاي بينهم، وهو ما سيجعلهم يضعون معايير يحتكمون إليها في سبيل هدف يسعون إليه؛ ولحظة إدراك الهدف والغاية هي اللحظة التي يصير فيها الإنسان « إنساناً » مخاطباً بالتكليف الإلهي، فالله لم يتجه إلى الإنسان بصفته خلقة بيولوجية حية، ولا بصفته كائنا اجتماعيا خاما، إنما توجه إليه عندما بلغ من الوعي ما جعل له تصورات وقيما ومبادئ، أي حين صار كائنا أيديولوجيا، وهذه الأيديولوجيا تقوم في ذاتها على: العقل، فالذي لا يعقل يصير كالأنعام، أو أضلُّ سبيلا، والقرآن الكريم يحتكم إلى العقل في كل شأن إنساني، ويدعو الناس أن يتجردوا من كل هوى أو تمذهب لعلّهم يعقلون، وشرُّ الدواب؛ الذين لا يعقلون.. وتقوم أيضا على الحرية؛ التي هي طبيعة إنسانية يُفطر الإنسان عليها فهو حرٌّ في ذاته مُسخِرٌ للظروف لا ناتج عنها كما تزعم بعض المذاهب، والحرية ليست انفلاتا من المُثُل للانصياعِ في براثن الشهوات ليصير الإنسان حبيسا من حيث أراد أن يكون حرّاً، فالحرية لا تكون من الإكراه الخارجي فقط بل من الداخلي كذلك؛ وكلٌّ مستلزمٌ للآخرِ ومؤدٍ إليه، كما لا ينبغي أن تطغى حرية الأفراد على حرية المجتمع، وهنا تلزم الإشارة إلى أن شبكة العلاقات الاجتماعية تتشكل وتتقوى حين يسمو الإنسان نحو الضمير ويرتفع عن الغريزة، وبالحرية تتجسد وتتعرف الإرادة التي تنبني عليها المسؤولية.

تلك المسؤولية في التغيير الحضاري التي جعلها الله على عاتق الإنسان ، حين قال : {إنَّ اللهََّ لَا يغَُيِّر مَا بقَِوْمٍ حَتىَّٰ يغَُيِّروُا مَا بأِنَفُْسِهِمْ} [الرعد 11] فنفهمُ من هذه الآية الكريمة أن الإنسان الذي يكون جوهر حركة التاريخ ليس هو الإنسان الذي يعيش على هامش الحياة منعزلا عن قومه منكفئا على ذاته، بل هو ذاك الإنسان الذي تصدّى لأمانة الاستخلاف في الأرض، وهو ما يقتضي عملا دؤوباً في ذات الفرد وذات المجتمع، ولا يتحقق الثاني إلاّ بتحقق الأول، فالخطوة الأولى في طريق التغيير الاجتماعي – والقول لمالك بن نبي – هي العمل الذي يغير الفرد من كونه فردا إلى أن يصبح شخصاً، وذلك بتغيير صفاته البدائية التي تربطه بالنوع إلى نزعات اجتماعية تربطه بالمجتمع.

إنّ ما سبق ذكره يجعلنا ندرك صواب مقولة المفكر محمد باقر الصدر – رحمه الله – : « إنّ حركة التاريخ تتميز عن كل الحركات الأخرى بأنها حركة غائية، لا سببية فقط، ليست مشدودة إلى سببها، إلى ماضيها، بل هي مشدودة إلى الغاية، لأنها حركة هادفة لها علّة غائية متطلعة إلى المستقبل، فالمستقبل هو المحرك لأي نشاط تاريخي، والمستقبل معدوم فعلا، وإنما يحرك من خلال الوجود الذهني الذي يمثل هذا المستقبل.

إنّ المحتوى الفَحوي للإنسان هو العامل الأساسي والشرط الضروري للتغيير حسب ما تشير الآية السابقة، فالإنسان لا يجسّدُ في محيطه إلا ما يعتمل في نفسه من رغبات وأفكار وقيم ومبادئ، والنفس الإنسانية هي نِتاجُ تفاعلٍ – كما يبين القرآن الكريم – ما بين النفس الأمّارة بالسّوء والنفس اللوّامة والنّفس المطمئنّة {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا} (7) {فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا} [الشمس 7-8]، والنّفسُ بتناقضاتها لا تتحرك إلاّ إذا كان لها مثل أعلى تسمو نحوه وتجعله غايتها، وهذا ما يستوجب له القداسة في النفس، ولهذا نجد أن المثل الأعلى يأخذ اسم الإله، وفي ذلك يتفاوت السالكون فقد ينحط الإنسان ليتخذ إلهه هواه؛ وهذا ما يسعى إليه القاهرون، إذ بإفراغهم للإنسان من كل محتوى سامٍ يقتلون فيه الحسّ الحضاري، ويجعلونه خاضعا لغريزته، وعلى ضوء هذا نفهم مقولة ميشال فوكو: « إن الإعلان عن موت الإله حمل معه الإعلان عن موت الإنسان ».

واستبطان النفس لمثلها الأعلى يجعله معبودا بحق، إذ يصير الآمر والنّاهي، ولهذا فإن المثل الأعلى أيا كانت طبيعته لا ينفك عن أخذ الصبغة الدينية، كونه يملك سلطة التوجيه والتسيير والتشريع، فالمثل الأعلى إله، وما يصدر عنه دين، وعلاقة الأتباع به علاقة عبودية لا تتجسد في الطقوس والمناسك فقط، بل تتجاوزها إلى تبني الأفكار والترويج لها والالتزام بالمبادئ والتضحية في سبيلها. وفي عصرنا نلاحظ تمظهر المثل الأعلى في قي منحطة تختزل الانسان في السعي وراء الربح، واللهث خلف المتعتة… وما الهيدونية والنيوليبرالية منا ببعيد… واذا كان لكل امة اله، اي مثل أعلى، فان اختلاف الناس حاصل لا محالة، ومن هنا يبدأ التاريخ وتنطلق الحضارة…

اختلاف الناس وانقسام المجتمع

يقول الله تعالى: {وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا} [يونس 19]، يشير القرآن الكريم في مواضع عديدة إلى أنّ النّاس كانوا أمّة واحدة في بداية عهدهم بالحياة، وكانت إذ ذاك فطرتهم لا تزال سليمة تميل إلى الحق وتسعى إليه، ومصطلح الأمة هنا يوحي باتّفاق أفراد المجتمع فكراً وعقيدةً ومذهباً ومع هذا فإنّ سنّة الاختلاف بينهم كائنةٌ لا محالة بحُكم الأمانة التي تصدّوا لها ووظيفة الاستخلاف التي وُكِّلوا بها، فالاستخلاف يقوم على تظافر الجهود وتكاملها بين بني البشر على تنوّع وظائفهم ومواهبهم واستعداداتهم، وهذا التنوّع يقابله بالضرورة تنوّعٌ في الحاجيات والمصالح.

والتجربة الاجتماعية متمثلة في العمل الذي يقوم به هؤلاء الأفراد على وجه الأرض كفيلة بتنمية خبراتهم وتوسيع إمكانيّاتهم، وعلى إثر ذلك تتوسع مصالح الفرد واهتماماته، ولأنّ الإنسان مفطور على حبّ ذاته والسعي نحو حاجاته فإنّه سيسعى لتسخير الإنسان الآخر لاستخدامه، فتنشأ حينئذ العلاقات الاجتماعية على أساس المصالح والاحتياجات، فإذا كان التفاوت في التّحصيل هو أساس الروابط التي تُشكِّل المجتمع فإنّه بلا شكٍّ سينعكس في تفاوت المكانة الاجتماعية لأفراد المجتمع. ونشوء هذه الجماعة وتطوّرها سيقتضي وجود تنظيمٍ يوجّه المصالح الفرديّة ويحفظ المصالح الاجتماعية، وأساس المجتمع التاريخي هو أنّ المصلحة الاجتماعية غالبا ما تتعارض مع المصلحة الفردية لتعارض الدوافع، فالمصلحة الفردية لا تحتاج إلى تحريض كونها طبيعية في الإنسان فهو مندفعٌ نحو تحقيقها غريزياً، يُضافُ إلى ذلك تدخُّل المثل الأعلى والرؤية الكونية التي سيصوّب الإنسان أعماله في مضمارها، وغير جدير بالذكر أنّ الذي يحصر رؤيته الكونية في شطرها القصير الدنيوي سيترك غرائزه وشهواته بلا رادعٍ وسيسعى لإشباعها دون مراعاة لما قد يحدّها من قيمٍ أو أخلاق، أمّا صاحبُ الرؤية الكونية الأُخروية فإنّه يُدرك أنَّ الحياة الدُّنيا بزينتها لا تسمو لتكون غاية سعيه، وطبيعي بعد ذلك أن يكون حظُّ

الذي استسلمَ كليّةً لشهواته أكبر من حظِّ الذي يضبطها بقيم وأخلاق.

أمّا المصلحة الاجتماعية فتحتاج إلى وعيٍ جمعي وتوجيه اجتماعي

يجعلها تسير ضمن رؤية ما، وهذا التناقض الدّائم بين مصلحة الفرد وبين

المصلحة العامة هو مصدر العراقيل القديمة المتجددة التي تمنع الإنسانية

من تحقيق كمالاتها المثلى.

يقول العلامة ابن خلدون: « وإذا حصل الاجتماع تنافس الأفراد

الاكتساب وتحصيل الأسباب، وهذا التنافس قد يدفع بعضهم إلى أن

. »يبغوا على بعض طمعاً في الاستزادة من أسباب الغنى

وخير مثلٍ يضربه القرآن الكريم في هذا الصدد هو »قارون » الذي

كان من قوم موسى فبغى عليهم بجمعه المال وتكديسه، وحين خرج على

قومه مزهوا مفاخرا بزينته صار أنموذجاً انقسم الناس إزاءه فريقين؛

فريق أخذه بريق الزينة وسلَبَ قلبه ووجدانه فقال يا ليت لنا مثل

ما أتي قارون، وفريق آخر لا تزال فطرته سليمة نصحه ألّا يفرح

كثيرا بما يزول وأن يتذكر وظيفة المال الأساسية فيبتغي به الدّار

الآخرة دون نسيان نصيبه من الدنيا وأن يحسن كما أحسن الله إليه،

فذلك سبيل الاعتدال.

وحين يصبح الغنى غايةً والاستزادةَ منه شُغلا شاغلاً، يستسهلُ

الإنسانُ ويستسيغ وفي أحيان كثيرة يُ شَعِنُ بَغيَه على أخيه الإنسان ف

سبيل إشباع رغباته المتزايدة، وقد لا يقتصر هذا الظلم على الجانب

المادي فقط بل قد يمتد إلى قناعات الأفراد التي تتشكّل بحكم المكانة

الاجتماعية ونظرة الآخرين؛ إذ يتشكّل يقين زائفٌ لدى الأغنياء أنّ

الضّعفاء لا يملكون أمر تقرير مصيرهم ولا يملكون رشدا لاختيار قناعاتهم،

يقابل ذلك شعورٌ بالانسحاق لدى المستضعفين بجعلهم يرون الكمال في

قاهريهم فيصبح واقعهم ذاك قدَرا محتوما، وينقلب أولئك المغلوبون

مولعين بتقليد غالبهم في سائر أحواله، وهذا ما يؤكّد عليه القرآن الكريم : {كَلاَّ

، إِنَّ الِانْسَانَ لَيَطغَى( 6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى} [العلق 6-7]

فالطغيان عاقبة ضرورية للغنى إذا ما لم يكن مقرونا بيقين الرجوع إلى الله؛ {إنَِّ إلَِى رَبكَِّ

.الرُّجْعَى} [العلق 8]

وطغيان طائفة من المجتمع يؤدي بالضرورة إلى تَصَُّرم النعم وضيقٍ

في الإنفاق لدى طائفة أخرى فتجد نفسها عاجزة عن ضروريات حياتها

لتَضيعَ طاقاتُها في غير وظيفتها وبالتالي تنصرف طاقة المجتمع عن وظيفته

الحضارية، ولا ريب في أن ترفَ الطائفة الأولى سيُملي على أصحابها أخلاق

وسلوكاتٍ جديدة نتيجة لاختلال معيار القيم وفساد الفطرة، وقد يتجاوز

الترف منزلة السلوك المنحرف ليصير تصورا منحرفا وذهنيةً شاذة يهدف

المترفون إلى إلزام المجتمع بها، ويسعون إلى إخراجه من دائرة التصور

القديم إلى دائرة ما يريدون وما يشتهون لأن مقومات المجتمع لم

تعد تستجيب لحاجاتهم ورغباتهم وهذا هو ما يشير إليه القرآن

الكريم بالفسوق.

وإذا تجاوزنا النظرة الأخلاقية الضيقة – التي كثيرا ما تجرد المفاهيم

القرآنية من أبعادها السياسية والتاريخية – فسنجد أن الفسوق إن كان

لغةً يعني الخروج من الأمر، فإنّه اصطلاحا في هذا الباب مظهرٌ م

مظاهر انحراف الدّقة التصوّرية لطائفةٍ مؤثرة في الحياة الاجتماعية.

{وَإِذَا أَرَدْنَا أنَْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أمََرْنَا مُتْفَِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ

.فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا} [الإسراء 16]

وهذا التعاقب الضروري بين الغنى والطغيان والترف والفسوق

سيفضي إلى تفكيك البنية التقليدية الأساسية للمجتمع بتفكيك شبكة

الروابط والعلاقات الاجتماعية، وهنا يشرع المجتمع بحكم سنن التاريخ

في الانهيار لأنه استنزف علاقاته في ما لا نفع فيه ولا إنتاج، ويبدأ انهيار

المجتمع حين يُحكم عليه بالانقسام إلى طبقتين:

طبقة المستكبرين وطبقة المستضعفين

والطبقة الاجتماعية كما يعرّفها بيار لاروك: « هي زمرة مختلفة نسبيا ذات منزلة متفاوتة.. ويعتبر أعضاء كل طبقة أنفسهم كما يُعتبرون من طرف الزُّمر الأخرى وكأنهم يتمتعون بقيمة متساوية وبدُونيَّةٍ مشتركة أو تفوق مشترك في علاقاتهم مع الزمر الأخرى. »

ويُفهم من هذا أنّ ما يحدد الطبقة الاجتماعية ويعطيها هويّتها هو شعورها بأنها جماعة بشرية منسجمة في ما بينها، وتصير مختلفة ومتمايزة عن الآخر بحكم تركيبها وطبيعة مصالحها، وهذا الانسجام والمودّة هو ما يوحِّدُ كيانهم ووجدانهم وغيرُ بعيدٍ أن تكون وظيفة الوثن قديما تتمثلُ في الحفاظ على وحدة الجماعة البشرية التي تلتف حوله كرمزٍ لوحدتها وثوابتها التي تحفظ كيانها الاجتماعي {وَقَالَ إِنََّا اتَّخَذْتُم مِن دُونِ اللهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَينِكُم فِي الحَيَاةِ الدُّنيَا} [العنكبوت 25 ].

وبالتالي فإنّه إذا كان الاستكبار كسلوك يتجلى في التمرد والعصيان والمبالغة في طلب القوة والسيطرة على الآخرين، فإنّه في حقيقته شعورٌ بالضّعف يبحث عن تعويض في العالم الخارجي وعقدة نفسية يعيشها الإنسان غير السّوي تجاه محيطه الاجتماعي.

وأسبابه التي يمكن أن نستخلصها من خلال هذا النص لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يتحدّث عن إبليس إمام المتعصبين وسلف المستكبرين : » اعترضته الحمية فافتخر على آدم بخلقه وتعصّب عليه بأصله… وضع أساس العصبية ونازع الله

رداء الجبارين وادّرع لباس التعزز، وخلع قناع التذلل.. ألا ترون كيف صغّره الله بتكبره ووضعه بترفّعه ». فاستكباره نابعٌ من حميّة قوامها الكِبرُ والتعنّت، وظاهرٌ في افتخاره بأصله وعنصريته التي أكسبته شعورا بالتميّز الفوقي على الآخرين.

وآلية الاستكبار بناء على ما سبق : انغلاق نفسي على محتوى غير سليم ناشئ عن فراغ في الفهم وفي إدراك الحقيقة نابعٌ من تفاعلٍ غير سوي مع المحيط الاجتماعي.

ويذكر القرآن الكريم مجالات الاستكبار وأولها الاستكبار في النفس {وَقَالَ الذِينَ لَا يَرجُونَ لِقَاءَنَا لَولَا أَنزَلَ عَلَينَا الَملَائِكَةَ أَو نَرى رَبَّنَا لَقَد اسْتَكْبَُروا فِي أَنفُسِهِم وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا} [الفرقان 21 ]، فالإنسان الواعي بضعفه لن يجرؤ على مثل هذا الطلب ولكن تضخم أناه جعله يرى نفسه على غير حقيقتها، والاستكبار في يالنفس يقود إلى الاستكبار في الأرض، ولا يستعظم نفسه إلا من ينكر رجعته إلى ربه {وَاسْتَكبََر هُوَ وَجُنُودُهُ فِ الأَرضِ بِغَيِْر الحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُم إِلَينَا لَا يُرْجَعُونَ} [القصص 39 ]، فهم

يستبيحون مصادر القوة والغنى بغير وجه ويتخذون الزينة والأموال

ليضلوا عن سبيل الله.

ولأن الاستكبار يكون بغير حق فإنه يكون استكبارا عن الحق وما الحقُّ

إلا آيات الله وشرعته {وَالذِّينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَُورا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ

. النَّارِ هُم فِيهَا خَالِدُونَ} [الأعراف 36]

ولأن المستكبر مطموسُ البصيرة فاقدٌ للموضوعية فإنه يربط بين الفكرة

وقائلها فكلٌّ من استكباره عن الفكرة أو عن قائلها يؤدي إلى الآخر {وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ هَذَا القُرآنُ عَلَ رَجُلٍ مِنَ القَريَتَيِْن عَظِيمٌ} [الزخرف 31].

والاستكبار عن غير حقٍّ وعن الحق يكون بالضرورة استكبارا لغير

الحق؛ -أي في غايته- فالمستكبر عن شرع الله مستكبر بالأساس عن عبادته،

وليست العبادة تزعج المستكبرين بطقوسها وتراتيلها، بل هم أحرص الناس

عليها مفرغةً من معانيها، وهم أشدُّ النَّاس دفاعاً عن دين آبائهم

كونَهُ لا يرى تناقضاً بين التوحيد الاعتقادي والشرك الاجتماعي، إنما

استكبارهم على العبادة التي تكسر علاقة التبعية بينهم وبين من

دونهم وتجعلها للدِّين الحق.

« وهم في سبيل ذلك كأي نظام استغلالي في العالم يضع لنفسه

أيديولوجية ومنظومة فكرية وفلسفية تستهدف تحطيم روح المقاومة

والرفض والثورة ضد الاستغلال، وفي هذا المنظور تدخل نظريات التمركز الأوروبي، »

وما حق الفيتو اليوم إلا صورة معقدة وحركية للاستكبار عن

العبادة إذ أنّ هذا الحقَّ الباطل يخوّل للدُّول الاستكبارية ألاَّ تُذعن لأي قرار

أو إجراء يخالف هواها، تماما كإعراض المتكبر عن العبادة التي لا تخدم

مصالحه. يؤمن ببعضٍ ويكفُرُ ببعض.

ولأن دوافع المستكبرين واحدة ومصالحهم مشتركة فإننا نراهم يشكلون

في حركة التاريخ طبقة اجتماعية واضحة المعالم يشير إليها القرآن الكريم

بمصطلحي السادة والكبراء؛ {وَقَالُوا رَبَّنَا أَطَعنَا سَادَتَنَا وَكُبََراءَنَا فَأَضَلُّونَا

. السَّبِيلَا} [الأحزاب 67]

وإذا كانت كتب التاريخ تخبرنا عن حاشية الملِكِ ومقرّبيه، والواقع يب يّ

لنا كيف تحيط الأرستقراطية نفسها بنخبة من المتبرجزين وأشباه المثقفين

ليكونوا ناطقين باسمها، فإن القرآن الكريم يخبرنا عن هذه الفئة المنفلتة

من كل ضابط أخلاقي أو التزام ديني فتصير خادمةً للسَّادة والكبراء، ورَمادًا

يذرونه في أعين البُسطاء، وهؤلاء هم الذين يسميهم القرآن الكريم بالملأ {

وَقَالَ الَملَُأ مِن قَومِ فِرعَونَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَومَهُ لِيُفسِدُوا فِي الأَرضِ

وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنَقتُلُ أَبْنَاءَهُم وَنَستَحْيِي نِسَاءَهُم وَإِنَّا فَوقَهُم

. قَاهِرُونَ} [الأعراف 127]

إنَّ وجودَ طائفةٍ مستكبرة يقتضي بالضرورة وجود طائفة مُستَضعَفة،

فكلٌّ من الاستكبار والاستضعاف منبثقٌ عن الآخر ومنتج له في آن واحد.

فإذا كان الضّعف لغة؛ خلاف القوة، ويُقال الضُّعف بالضّم في البدن،

والضَّعف بالفَتح في العقل والرأي، فإن الاستضعاف يعني استغلال هذه

الحالة من القصور البدني والفكري بعد تكريسها بسلب كل مقومات القوة

والمعرفة لذلك الشخص، وقل ذلك عن المجتمعات.

والقرآن الكريم حين يتناول مفهوم الاستضعاف لا يجعله مرتبطا بصفة

الضعف التي خلق الإنسان عليها، كما يحاول بعض المفكرين أن يرسخوا

في الأذهان ذلك بقولهم: إن الإنسان المستضعف هو نتيجة حتمية للإنسان

الضعيف، فيصير ذلك الشعور بالاستضعاف والانسحاق حجة سهلة التناول

من طرف كثير من الذين يريدون التّملُّص من تَبعاتِ الإيمان وتكاليف

المبادئ. بل على العكس من ذلك نجدُ القرآن الكريم يضعُ المسؤولية

على عاتق من يدّعي الاستضعاف كونهُ ظالما لنفسِه {إِنَّ الذِينَ تتََوَفَّاهُم

الَملاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم قَالُوا فِيمَ كُنتُم قَالُوا كُنَّا مُستَضْعَفِينَ فِي

الأَرضِ قَالُوا أَلَم تَكُن أَرضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأوَاهُم

. جَهَنَّمُ وَسَاءَت مَصِيراً} [النساء 97]

ومن خصائص شخصية المقهور كما يقول باولو فرايري: تحقير

الشعور الذاتي، ولقد استمد المقهورون هذه الحقيقة من استبطانهم

لآراء القاهرين المتأصلة في نفوسهم فكثيرا ما يسمعون عن أنفسهم أنهم

لا يصلحون لشيء، ولا يعلمون.. وبأنهم كسالى ومرضى وغير منتجين،

ولكثرة ما تترددُ هذه الأقوالُ في مسامعهم يقتنعون بها، ويفقدون بالتالي

». الثقة في أنفسهم، والأغرب أنهم يزدادون ثقة بقاهريهم

نستخلص من هذا أن القهر الخارجي كثيرا ما يَعضُدُهُ قهرٌ داخلي

من المستضعفين أنفسهم، فإذا كان القهر الخارجي يتمثل في الحصار

الاقتصادي – مثلاً – لحرمانهم من الإمكانات المادية – وهي الخطة التي

انتهجتها قريش وهي تحاصر بني هاشم في الشِّعبِ لينفضُّوا عن نصرة

رسول الله صلى الله عليه وسلم – {هُم الذِينَ يقَُولوُنَ لَا تنُفِقُوا عَلَى مَن

عِندَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنفَضُّوا} [المنافقون 7]، ويتمثل أيضاً في الحصار

. البشري {وَاذكُرُوا إِذ أَنتُم قَلِيلٌ مُستَضْعَفُونَ فِي الأَرضِ} [الأنفال 26]

ويتمثل كذلك في الاستضعاف الاجتماعي {إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الَْأرْضِ

وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي

. نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ} [القصص 4]

فاستعلاء فرعون كان باستضعافه لقومه حين جعلهم شِيَعًا وفرَّقَ

بينهُم فلا يلتقون تحت راية واحدة ولا يتفقون على تصوّرٍ واحد، فهو

بذلك قد فكَّكَ شبكة العلاقات الاجتماعية ليفقد المجتمع وجهته ويسهل

حينئذٍ على المستكبر أن يطبق سياسة التجهيل وأن يشيع الفواحش وسط

أبناء المجتمع فيصير العقل خادما للشهوات وتابعا لها.

وإذا كان القهر الخارجي متمثلا في كل ما سبق ذكره، فإن القهر

الداخلي يتمثل في تلك القابلية لدى المستضعفين أن يستسلموا للواقع

وأن يؤمنوا به قدرا محتوما فيجعلوه خارج دائرة النقد ويكون كلامهم

بشأنه خطاب تبرير لا خطاب تغيير، ولعل مبلغ السّنام من الاستضعاف

العقدي؛ حين يستبطنُ المستضعفون المقهورون نموذجية المستكبر ومثالية

صورته، وهو ما يجعلهم يعيدون إنتاج قاهريهم بمجرد ما يتحررون

منهم وينتصرون عليهم لأنهم مسكونون بتلك النموذجية، وهذا

الذي يجعل من « الثوار » ديكتاتوريين، ويجعل من حركات التحرر

استعمارا جديدا وهذا أمر مشاهدٌ في كلِّ البلدان التي خاضت حروبا

ضد الاستعمار الأوروبي.

وخير مثال يقُصُّه القرآن الكريم في هذا الصدد جماعةُ بني إسرائيل

الذين بمجرد ما انتصروا على فرعون راحوا يعيدون إنتاج عدوهم وقاهرهم

ممثلا في العجل، وذلك لأن استخفاف فرعون بقومه كان قد بلغ درجة

بعيدة المدى في نفوسهم فهو في حقيقته عمليةُ « لا أنسنة »، أي تفريغُ

الإنسان من كل محتوى إنسانيٍّ سامٍ وجعله خاضعا للغريزة وحدها،

وبعبارة أوجز؛ يصير الفرد قابلا للاستعباد، والمجتمع قابلا للاستبداد..

وعن هذه السنة الاستكبارية يقول سيد قطب: « واستخفاف الجماهير

أمر لا غرابة فيه فهم يعزلون الجماهير أولا عن كل سُبُل المعرفة،

ويحجبون عنها الحقائق حتى ينسوها ولا يعودوا يبحثون عنها، ويلقون

في روعهم ما يشاءون حتى تنطبع نفوسهم بهذه المؤثرات المصطنعة،

ومن ثم يسهل استخفافهم بعد ذلك، ويلين قيادهم، فيذهبون بهم

ذات اليمين وذات الشمال ولا يملك الطاغية أن يفعل بالجماهير هذه

. « الفعلة إلا وهم فاسقون لا يستقيمون على طريق

وبهذا يكون الاستخفاف عاقبة حتمية للترف والفسوق {وإَذِاَ أرَدَناَ أنَ

. نُّهلِكَ قَريَةً أَمَرنَا مُترَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيها} [الإسراء 16]

وإذا كان ما يفعله المستكبرون إزاء المستضعفين هو الاستخفاف فإنّ

عنوان العلاقة بينهما هو: التبعية.

والتبعية مفهوم معقّد ومركب يسير ضمن حركة داخلية وخارجية تبدأ عند الشعور بالفقد لتصير قهرا من طرف المتبوع وتنتهي إلى حالة

من الانبهار والإعجاب من طرف التابع وتنشأ ضمن هذه الدينامية شبكة

علاقات نفسية واجتماعية وسياسية ترسخ ملامح الوضع القائم، فالتبعية

إذاً نتيجة للفعل الاستكباري.

ولعل أكثر مظاهر التبعية رواجا في الأدبيات المعاصرة هي تلك التي

ترتبط بالاقتصاد وقد يكون ذلك لطغيان النظرة المادية والتحليلات

الاقتصادية في حسابات الأفراد والشعوب وهذا ما جعل البعض يظن أنها

-أي التبعية- نتاج لتطور الرأسمالية وهيمنتها وما نتج عنها من ظاهرة

الاستعمار التي كانت أداة في خدمة الليبرالية، إلاّ أنّ القرآن الكريم يخبرنا

عن الأتباع والمتبوعين منذ الأزل وفي مختلف المجتمعات، ويجعل للتبعية

مفهوما أوسع فالتبعية الاقتصادية ليست سوى تجليات محسوسة لتبعية

أخرى أخطر وأعمق هي التبعية الشعورية والأيديولوجية والسياسية،

وهي وليدة الاستكبار بالمال وهذا الأخير في علاقة جدلية مع انحراف

الرؤية والتصور فلا يستكبر المستكبر بالمال إلا إذا ظنّ أن المال يعصِمُه

،] من أمر الله تبدأ عند الشعور بالفقد لتصير قهرا من طرف المتبوع وتنتهي إلى حالة

من الانبهار والإعجاب من طرف التابع وتنشأ ضمن هذه الدينامية شبكة

علاقات نفسية واجتماعية وسياسية ترسخ ملامح الوضع القائم، فالتبعية

إذاً نتيجة للفعل الاستكباري.

ولعل أكثر مظاهر التبعية رواجا في الأدبيات المعاصرة هي تلك التي

ترتبط بالاقتصاد وقد يكون ذلك لطغيان النظرة المادية والتحليلات

الاقتصادية في حسابات الأفراد والشعوب وهذا ما جعل البعض يظن أنها

-أي التبعية- نتاج لتطور الرأسمالية وهيمنتها وما نتج عنها من ظاهرة

الاستعمار التي كانت أداة في خدمة الليبرالية، إلاّ أنّ القرآن الكريم يخبرنا

عن الأتباع والمتبوعين منذ الأزل وفي مختلف المجتمعات، ويجعل للتبعية

مفهوما أوسع فالتبعية الاقتصادية ليست سوى تجليات محسوسة لتبعية

أخرى أخطر وأعمق هي التبعية الشعورية والأيديولوجية والسياسية،

وهي وليدة الاستكبار بالمال وهذا الأخير في علاقة جدلية مع انحراف

الرؤية والتصور فلا يستكبر المستكبر بالمال إلا إذا ظنّ أن المال يعصِمُه

، من أمر الله {وَقَالُوا نَحنُ أَكثَُر أَموَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحنُ بُِمعَذَّبِينَ} [سبأ 35]

وهو باستكباره وترفه يصير أنموذجا يتمنى الفقير المستضعف أن يماثله

قَالَ الذِينَ يرُِيدُونَ الحَياَةَ الدُّنياَ ياَ ليَتَْ لنَاَ مِثلَْ مَا أوُتِي قَارُونُ إنِهَُّ لذَُو{

حَظٍ عَظِيمٍ} [القصص 79 ]، ولكن القرآن الكريم يأتي ليكسر نموذجية

المستكبر في نفوس المستضعفين ببيان عاقبتهم في الدنيا ومآلهم في الآخرة

إذ يقول عزّ وجلّ {فلََا تعُْجِبكَْ أمَْوَالهُُمْ وَلَا أوَْلَدُهُمْ إنَِّماَ يرُِيدُ اللهَُّ ليِعَُذِّبهَُمْ

. بهَِا فِي الحَْياَةِ الدُّنيْاَ وَتزَْهَقَ أنَفُْسُهُمْ وَهُمْ كاَفِرُونَ} [التوبة 55]

وفي عصرنا الحالي تتجلى الهيمنة الاقتصادية في كبريات البنوك وفي

الشركات متعددة الجنسيات التي صارت تكتسح الدول المستضعفة

لتسلبها ثرواتها وتستعبد مواطنيها بثمن بخس، إلا أن أرباب المال هؤلاء

لا حول لهم ولا قوة إذا لم يسندهم سلطان العسكر ولم تزين جشعهم

الخطابات السياسية الجوفاء.

وهذا ما يتطلب غطاءً أيديولوجيا يزيّن الظُّلم بتنميق خطابه ويميل

بعواطف المستضعفين نحو الاستكانة والاستسلام لهذا الوضع الاجتماعي

بالرغم أنّه أزليّ وإلهي وهذا ما يسعى إليه المستكبر حين يمارس الاستكبار

بالدين، وهذا الدين الرسمي المنحرف الذي يرعاه الفراعنة والمستكبرون

منذ القدم إذ يرون فيه الوسيلة المثلى لإتيان المستضعفين من داخل

نفوسهم، وعن استغلال الاستعمار للأحبار والرّهبان ووُّعاظ السّلاطين

يقول فرانس فانون: « هناك وسيلة أخرى يعمَدُ إليها المستعمِر من

أجل أن يُخضع المستعمَر، وهي الدين؛ فبواسطة الإيمان بالقدَر

يجرد المضطهد من المسؤولية باعتبار أن الله علَّةٌ على كل شيء، فهو

الذي أراد هذه الآلام وهذا البؤس وهو الذي رسم هذا المصير، فعلى

الفرد أن يقبل هذا القدر.. »

وحجر الأساس الذي يستكمل به الاستكبار أركانه هو الاستكبار

بالسلطة والمثال الذي يضربه القرآن الكريم في هذا الصدد هو فرعون،

كيف لا وهو الأنموذج الذي قطع كل أشواط الاستكبار إذ استهل

استكباره بفرض رؤيته على قومه واحتكاره لسلطة التفكير {مَا أُرِيكُم إِلَّا

مَا أَرَى} [غافر 29 ]، حتى إذا ما تبنوا تصوّره أطاعوه {فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ

فَأَطَاعُوهُ} [الزخرف 54 ]، فصارت له بذلك السلطة والشرعة ليدّعي

ملك مصر وليذبّح أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم، ويبلغ الفرعون

منتهى الاستكبار حين يجعل نفسه في مقام الألوهية {وَقاَلَ فِرعَونُ ياَ أيَهَُّا

الَملَُأ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّن إِلَهٍ غَيرِي} [القصص 38 ]، ويبين القرآن الكريم

تجانس أركان الاستكبار حين يحدثنا عن : {قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَٰى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَُوا فِي الَْأرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ}

[العنكبوت 39 ]، فثالوث المال والسلطة والقوة يعمل متفاعلا متكاملا

ونرى ذلك بوضوح في طبيعة العلاقات المصيرية والإستراتيجية التي تربط

بين الشركات والبنوك الكبرى وبين السلطة السياسية والسلطة العسكرية

في بلد ما من أجل إيجاد أسواق تجارية أو مناطق للمواد الخام والأيدي

العاملة الرخيصة وخلال ذلك كله يقع الظلم ويحدث امتهان كرامة

الشعوب واستعباد الكادحين وبهذا تأخذ التبعية صفة اللاأنسنة

بتعبير باولو فرايري، أو الاستحمار بتعبير علي شريعتي، كونها تقوم

على محو الشّخصية المستقلة للأفراد والمجتمعات، واستئصال كل قيم

التميز والتفرد والنمو لتجعل منهم كيانات بيولوجية بهيمية وبهذا

فإنّ التبعية تؤدي لا محالة لنشأة الجاهلية…

يُتبع…

:المراجع

الجدلية التاريخية في القرآن الكريم . للدكتور عبد الله عيسى لحيلح . و أصل الكتاب رسالة قدمت إلى جامعة الأمير عبد القادر الإسلامية . بقسنطينة، و حصل بها الباحث على درجة الدكتوراه بتاريخ جويلية 2005